―格差社会とベーシック・インカム―

第2回(06/11/07)小沢修司

第2回 「持続可能な社会保障」の条件

「持続可能な社会保障制度」というキャッチコピーは、実に心地よく耳に入ってくる。私たち自身の生活はもとより子どもたち、さらには孫たち世代の生活の安心・安全を支えてくれる社会保障制度が持続可能であってほしいと願うのは、誰しも同じであろう。自覚ある社会人、市民としては当然である。

だがしかし、「持続可能な社会保障制度」を目指すとして実行されてきている社会保障制度改革は、高まる社会保障の給付増圧力を抑制しつつもますます高まってゆく給付=費用に見合った負担増を求める「改革」となっている。超少子高齢化が進む中で社会保障ニーズは増加していく、その費用の全部を負担しなさいと言えばたまったものではないでしょう、ですからニーズは抑制し給付は減らしましょう、でも減らすにも限度があるのでその分の負担増は我慢して頂く他はない。こういう訳である。それでも、それが「持続可能な制度」なのだと言われれば文句のつけようがない。そこに、もどかしさを感じる。何かがおかしい。どこかが間違っている。

連載第2回目の本稿では、現在進行中の「持続可能な社会保障制度改革」を取り上げ、持続可能な制度改革としては失格であること、本来検討されるべき持続可能な社会保障のあり方について論じようと思う。

1 「給付と負担のバランス」論で示される「持続可能性」

今年(2006年)5月26日、官房長官が主宰する「社会保障の在り方に関する懇談会」が最終報告書(以下、「報告書」と記す)をまとめ発表した。2年前の7月から懇談会が設置され議論されてきたものである。その「報告書」が目指すのが「持続可能な社会保障制度」である。

そこにおける問題意識はこうである。「社会保障制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行う必要がある」というのである。文章をそのまま読めば、「税、保険料等の負担と給付の在り方」ならびに「社会保障制度全般についての一体的な見直し」の検討となる。

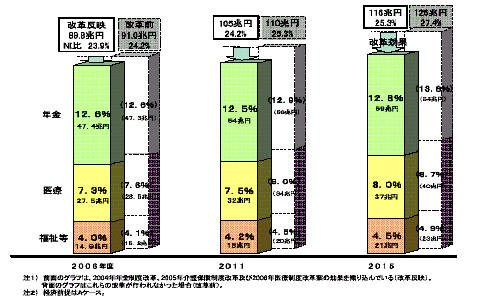

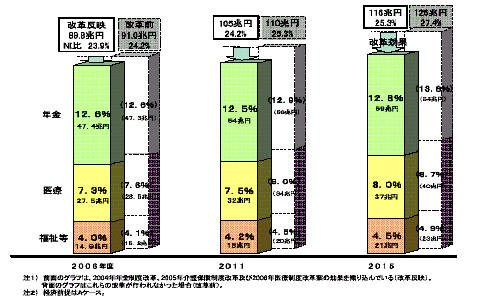

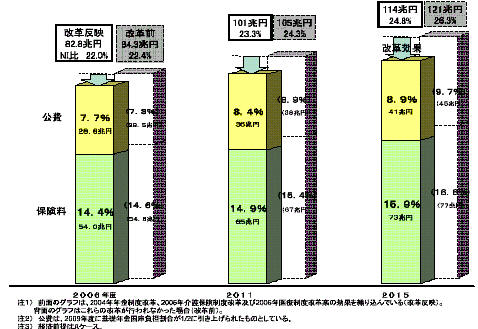

この「報告書」のポイントは、「改革後の姿を反映した給付と負担の将来見通し」を示して、「給付と負担の在り方」を検討している点にあるとされる。「改革後の姿」で言う「改革」とは、2004年度以降、年金、介護保険、医療制度にわたって行われてきた「改革」であり、したがって「改革後の姿」とはこれら「改革」の効果を数字で表したものとなる。こうして示されたのが、2015年度における「給付と負担の見通し」である(図1、図2)。

図1 社会保障の給付の見通し(「今後の社会保障の在り方について」報告書)

出所)「社会保障の給付と負担の見通し――平成18年5月――」厚生労働省、より。なお、注2にあるAケースの経済前提とは、2011年度までは「構造改革と経済財政の中期展望-2005年度改定 参考試算」(2006.1.18)を、2012年度以降は2004年の年金財政再計算を用いた「並の経済成長」のことである。

図2 社会保障の負担の見通し(「今後の社会保障の在り方について」報告書)

出所)図1と同じ。

曰く、「改革」が行われなかったとしたら社会保障給付は126兆円になるところが「改革効果」として116兆円に節約される、対応する負担も121兆円かかるところが114兆円で済む、云々。どこがおかしくて、何が間違っているのか。検討してみよう。

まずはこの間に行われてきた「改革」とはどのようなものであったのかを確認するところから始めてみよう。

2004年の年金制度改革は、給付の伸びを抑制するために「マクロ経済スライド」なるものを導入し、年金保険料を2017年度まで段階的に18.3%まで引き上げた後、将来にわたって固定(この改革が行われなかったら25.9%までの引き上げが必要であったと強調される)、基礎年金の国庫負担割合を2009年度までに2分の1に引き上げる(2006年度予算では約35.8%)というものであった。

2005年の介護保険制度改革は、給付費の急増を回避し保険料負担の上昇を抑制するとして、介護予防への重点化、地域ケア推進のための新たなサービス体系の創設を行い、在宅と施設の給付範囲の不均衡を是正するとして食費・居住費を保険給付から外し利用者負担増を求めた。2006年には介護報酬のマイナス改定を実施している。

今年6月に法律が成立した医療制度改革は、医療費膨張の主因が高齢者医療にあるとして、現役並み所得(夫婦2人世帯で年収520万円以上)の70歳以上の医療費窓口負担を2割から3割へ引き上げ、療養病棟に入院する70歳以上の食費・居住費を保険給付から外し全額自己負担にする(以上は、この10月から実施された)、また、2008年度からは70歳から74歳の医療費窓口負担を現行1割から2割へ引き上げ、75歳以上の高齢者を対象とした新しい医療保険制度(「後期高齢者医療制度」)を創設するというものである。高齢者のみで築かれる医療制度では、現在扶養されていて保険料を払っていない高齢者からも保険料が徴収される。報告書作成段階では、法案は未成立だったが、「改革後」の姿としての「給付と負担の見通し」の作成には成立したものとして反映された数字が示されている。

以上、ざっと書き上げてみたが、要は給付の抑制と負担増を図るということに尽きている。そして、すべてが「持続可能な社会保障制度」のためなのであり、語られている「持続可能性」とは、給付と負担のバランス論のみである。

給付と負担のバランスが取れれば、ある種の「持続可能性」が確保されることは確かであろう。しかし、示される給付なり負担なりに「ごまかし」が含まれているとすればどうだろうか? 具体的にいえば、社会保障給付の116兆円やその負担の114兆円という数字は何を意味しているのか、何を含み、何を含んでいないのか、に注意しなければならないのである。

「報告書」に添付されている「社会保障の給付と負担の見通し-平成18年5月-」(厚生労働省)には、「見通しの前提等(2)」として、次の文言が記されている。すなわち、「『給付』は、これまでの見通しと同様、以下のものは含まれていない。」として、「医療、福祉サービス等の自己負担(利用時一部負担)」、「医療、福祉等の施設整備のために直接支出された国庫や地方公共団体の補助金等」、「医療、年金等の保険者又は地方公共団体等の事務処理に要する人件費等の費用、地方公共団体の単独事業の費用等」をあげている。次に、「『負担』は、これまでの見通しと同様、『公費』は所要額であり、『保険料』は法定の料率(厚生年金等)又は給付等に要する料率(医療等)である。」というのである。

これらの注意書きは何を意味しているのか。見通しで示されている「給付」と「負担」とは、実際に社会保障に係る費用や負担の全てを反映したものではないということなのである。どういうことか。

「医療、福祉サービス等の自己負担(利用時一部負担)」を例にとって考えてみよう。病気になり医者にかかるとする。かかった医療費の3割を窓口で支払う。その場合は、医療保険で支出される7割分の医療費のみが「給付」に計上され、3割の自己負担分は「給付と負担」には一切含まれることはない。3割負担分以外に差額ベッド代を払っても、それは私たちの感覚では立派に医療費ではあっても、「社会保障の給付」に計上される医療費ではないし、「社会保障の負担」にもならない。保育料しかり、施設利用料しかりである。

この間の「改革」で、例えば介護保険での食費・居住費が保険給付から外され利用者負担に回されたが、それはどうなるのか。保険で支払われる金額のみが「給付」であるから、「改革」の成果として「給付」は減る。では、利用者負担が増えた分は「負担」に含まれるのかといえばそうではない。「負担」とは、あくまで減った保険給付をまかなうために集められる「負担」なのであって、私たちが支払った自己負担分は「社会保障の負担」には一切含まれないのである。

すなわち、「改革後の姿」で示される「社会保障の給付と負担」には、実際の社会保障をまかなうために支払われている私たちの自己負担は含まれていないのである。これで、「社会保障制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため」の「給付と負担」の見直しといえるのか。そんな欺瞞は許されない(図3)。(註1)

図3 社会保障の「給付」と「負担」の欺瞞性

この視点で今一度、「見通しの前提等(2)」で記されている「給付」と「負担」から除外されているものを眺めてみてほしい。施設整備に支出される国庫や地方公共団体の補助金。医療、福祉等の事務処理に要する人件費の費用。地方公共団体の単独事業の費用。何をか言わんや、である。(註2)

この方式を用いれば、「社会保障の給付」を減らし「社会保障の負担」も減らすための「持続可能な社会保障改革」はいとも簡単に実現できることになる。社会保障の公費支出とそれをまかなうための負担をどんどん減らす「改革」を行っていけばいいのである。「社会保障の給付と負担」統計に示される数字からはじき出された私たちの個人負担がいかに増え、地方自治体の負担がいかに増えようとも知ったものではない。

「給付と負担のバランス」論で示される「持続可能な社会保障」とは、このようにお粗末極まりないものなのである。

2 「持続可能性」の条件

さて、話を進めよう。いわば小手先のごまかしにすぎない「給付と負担のバランス」論はさておき、根幹となる制度設計における「持続可能性」について「報告書」はどのように考えているのであろうか。

「社会保障制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため」に「報告書」が打ち出した「今後の社会保障制度の在り方」とは何か。「我が国の福祉社会は、自助、共助、公助の適切な組み合せによって形づくられるべき」であり、「自ら働いて自らの生活を支え、自らの健康は自ら維持するという『自助』」が基本となり、「これを生活のリスクを相互に分散する『共助』が補完し」、「自助や共助では対応できない困窮などの状況に対し、所得や生活水準・家庭状況などの受給要件を定めた上で必要な生活保障を行う公的扶助や社会福祉などを『公助』として位置づける」としている。

こうした「自助」、「共助」、「公助」の組み合せのうち社会保障制度が担う部分はどこか。明らかに「自助」ではない。「共助」と「公助」である。そのうち、「共助」というのは「生活のリスクを相互に分散する」ということで社会保険方式となる。そして、「自助」や「共助」では対応できない困窮などを税金投入などによる「公助」が受け止めるというのである。しかも、「公助」が受け止めるにあたっては、ご丁寧に「所得や生活水準、家庭状況などの受給要件を定めた上で」と厳しく選別するということが述べられている。こうした「今後の社会保障制度の在り方」は、はたして「将来にわたり持続可能な社会保障制度」といえるのであろうか。

答えは、否である。なぜならば、現行の制度の基本的考え方と何ら変わるものではないからである。先の「給付と負担のバランス」論による「持続可能性」を超える「社会保障制度の本来的な持続可能性」が示されたとは到底いうことはできない。

今、求められていることは何か。現行の社会保障制度が持続可能性を有しているというのであれば、それでよかろう。しかし、そうではない。現行の制度の持続可能性を問い直し、持続可能ではないとするならば、今後の持続可能性を確保しうる制度設計がどうすればできるのかについて検討することが求められているのである。

現行制度の持続可能性を問い直す視点から、戦後の社会保障制度を振り返ってみよう。

報告書がいうように「自ら働いて自らの生活を支え」るというのは資本主義社会における生活原理である。そして、働いて得た賃金から万一のリスク(高齢、疾病、失業など)発生に備えて社会保険料を支払って社会保険に加入する。そうして社会保険に加入していれば、リスクが発生したときの生活保障は万全となる。もちろん、働き口が安定して得られること、しかも、生活できるだけの賃金水準が保障されることが必要となる(完全雇用と雇用の安定、そして生活賃金)。加えて、保険給付の額が、従前所得や保険加入期間に比例するとなれば、より高い賃金で長く働き続けようとの労働意欲を生むことにもなる。この意味で、社会保障制度の当否は雇用、労働が鍵を握ることになる。

もう一つ、制度の当否の鍵を握るのは家族である。稼ぎ手として賃金を得るために働きに行く男性を、家にいて支える女性の存在である。この「稼ぎ手としての男性と専業主婦としての女性」とが夫婦となり、「夫が妻と子どもたちを扶養する」家族の安定が戦後の社会保障制度を支えたのである。社会保障制度は「稼ぎ手男性モデル」の「標準家族」をベースとして運用され、税制(個人所得課税)においても配偶者控除、配偶者特別控除、老人扶養控除、特定扶養控除などが次々に成立・積み上げられてきた。家族を扶養する納税者たる男性稼得者の担税力(税負担能力)を減らさないようにとの配慮からである。

こうした労働ならびに家族における「安定」に支えられながら、戦後の社会保障制度が機能し続け、日本経済の発展に寄与することとなった。

戦後日本の経済発展の鍵を握ったと言われる日本型経営あるいは日本型雇用慣行も、この文脈で理解される。日本型経営の三種の神器といえば、年功序列、終身雇用、そして企業別労働組合であるが、大企業の正規従業員を中心とした労使の運命共同体的関係の形成を通じて、労働者(被用者)とその家族に安定した生活保障を提供しつつ働く者のエネルギーを企業の成長活力として吸収することに成功したことが日本経済の発展につながったのである。

男女間の性別分業の社会的形成を背景に、家族機能の「安定」を担った女性が男性労働者の「労働」を支え、男性労働者(稼ぎ手)が家族を扶養する。この関係をもとに社会保障制度や税制が築かれていくとともに、社会保障制度や税制がこの関係をより強くする。この作用と反作用。これに、企業による従業員への福祉供給が加わって、労働者とその家族の企業への依存関係、運命共同体的関係が強まる。この企業福祉に、女性に担われた家族における福祉供給が加わることで、社会保障水準の低さが補完されながら、一路経済成長へと進んでいくことが可能となったのである。さらに、経済発展は所得や税収の向上を通じて、社会保障の財政基盤を強化し、また労働と家族の「安定」にも寄与するという「好循環」が成立する(図4)。

図4 戦後社会保障制度の「持続可能性」

こうした意味で、これまでの社会保障制度の「持続可能性」が担保されたのであった。

もちろん、こうした「持続可能な好循環」であっても、そのシステムでは「対応できない困窮などの状況」が生まることは避けることができない。病気や障害などで働けないときもある。皆が大企業に働けて、企業福祉の恩恵を受けるわけではない。家族が崩壊するときもある。そうしたとき「必要な生活保障を行う公的扶助や社会福祉など」が出番となる。しかしながら、その出番はあくまで例外なのであって、自立自助(「自助」)ならびに社会保険への加入(「共助」)が基本であるため、「所得や生活水準・家庭状況などの受給要件」が設けられ厳しい審査が待つことになる。経済成長も地球環境への多大なる負荷を与え続けて実現しうるものである。

「持続可能な社会保障制度」を目指したとされる「報告書」がいう「今後の社会保障制度の在り方」が、現行の制度の基本的考え方と何ら変わるものではないといったのはお分かりいただけよう。そして、これまでの社会保障制度の「持続可能性」が、特定の労働のあり方と家族のあり方に依存したものであり、環境に大きな負荷を与える経済成長に依存したものであったこともお分かりいただけよう。

そして、いま、こうした「持続可能性」の条件がことごとく揺らいでいる。「完全雇用」の破綻、非正規雇用の増大、リストラの横行と失業の増大などによる雇用の不安定化。家族の多様化、結婚を選択しない人たちの増加。これ以上、地球環境に負荷を与えない持続可能な経済発展への転換などなど。この現実を直視して、「持続可能な社会保障制度」の構築を目指していかなければならない。「報告書」にはこの視点が欠落している。

私の立場はベーシック・インカムを主張するものであることは最初に述べている。ベーシック・インカムが以上のような現実を直視した「持続可能な制度」の提案となるのかどうか。次回以降で検討してみよう。

(註1)「社会保障の給付と負担」における欺瞞性は、「国民負担率」をめぐる欺瞞性と共通のものである。すなわち、「国民負担」とは公的負担に他ならず国民が「私的」に個人や企業が負担する分は含まれていないにもかかわらず、「国民負担」を減らそうとのかけ声のもとで国民の負担軽減を目指しているかの格好を示しつつ、国民が実際に負担している私的負担分の増大については見て見ぬ振りを決め込むやり方である。このあたりの事情については、小沢『福祉社会と社会保障改革-ベーシック・インカム構想の新地平-』(高菅出版、2002年)の「Ⅰ 企業中心社会と社会保障改革 第2章 国民負担から見た社会保障改革」を参照のこと。なお、この本では「Ⅱ ベーシック・インカム構想と福祉社会の展望」に大きな関心が寄せられているが、わが国における社会保障改革について論じた「Ⅰ 企業中心社会と社会保障改革」も是非読んでいただきたい。

(註2)報告書では、「将来見通し」には含まれていないこれらの諸経費についても言及し、「社会保障は上記経費が給付費と一体で達成されるもので、今後の議論の際はこれらも含めて示すべきとの意見」があった、と指摘してはいる。これら諸経費はもとより、国民の私的負担を含めた、真の意味での国民の負担の全体像を反映した統計データを示してこそ、社会保障の給付と負担をめぐる国民的議論がはじめて可能となることを銘記すべきである。

小沢修司(おざわ・しゅうじ)/1952年生れ。京都大学大学院経済学研究科博士課程修了。現在、京都府立大学福祉社会学部教授。著書に、『経済がみえる 元気がみえる』(法律文化社、1992年)、『生活経済学』(文理閣、2000年)、『福祉社会と社会保障改革――ベーシック・インカム構想の新地平』(高管出版、2002年)など。

©

Shuji Ozawa